Semaine 1: Les Origines du mythe (incontournables)

Jeu 1 - Devil May Cry - Jeu 2 - Final Fantasy X - Jeu 3 - Silent Hill 2 - Jeu 4 - Ico - Jeux 5 - Metal Gear Solid : Snake Eater

Semain 2: L’Âge d’or de la liberté (incontournables)

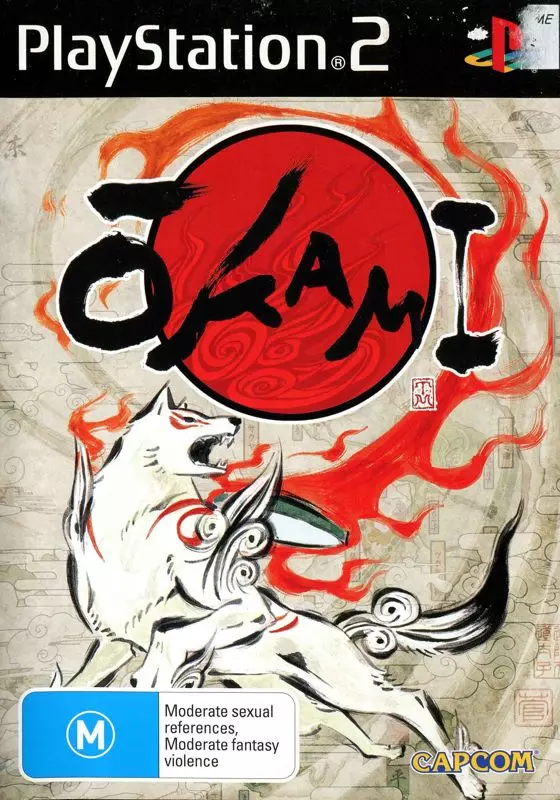

Jeu 1 - Shadow of the Colossus - Jeu 2 - Ōkami

Au début des années 2000, Clover Studio (le label “auteur” de Capcom, mené par Hideki Kamiya et Atsushi Inaba) cherche son grand projet PS2. Le prototype initial d’Ōkami est presque photoréaliste : vastes forêts, lumière naturelle, rendu “nature”. Et ça ne marche pas. Les scènes manquent d’âme, la console souffre, l’équipe aussi. La bascule arrive quand les artistes testent un filtre sumi-e (encre de Chine) posé sur des silhouettes très lisibles : le décor cesse d’être un décor, il devient papier, encre, mouvement.

L’idée fondatrice est trouvée : incarner Amaterasu, déesse du soleil sous la forme d’une louve blanche, et donner au joueur un pinceau céleste capable de modifier le monde en traçant des traits à l’écran. Le design par soustraction prend sens : pas de hud envahissant, pas de techno tape-à-l’œil — un style affirmé, un geste clair, une promesse simple : si tu peux le dessiner, tu peux l’accomplir.

Univers & récit — Mythes japonais, une louve solaire et un monde à relier

Le Japon d’Ōkami est un livre d’images qui s’ouvre : campagnes baignées de vent, temples perchés, sources chaudes, rizières, bourgades où l’on croise esprits et mortels. Amaterasu se réveille dans un monde terni par le démon Orochi ; accompagnée d’Issun, minuscule peintre itinérant à la langue bien pendue, elle part rallumer la lumière.

La narration alterne humour, tendresse et grandeur mythologique. On y rencontre des héros maladroits, des divinités capricieuses, des fantômes tristes. Chaque région est une fable : on aide, on restaure, on redonne des couleurs — au sens propre. Quand l’encre jaillit, l’écran respire comme un rouleau qui se déroule.

Gameplay — Le pinceau qui devient mécanique

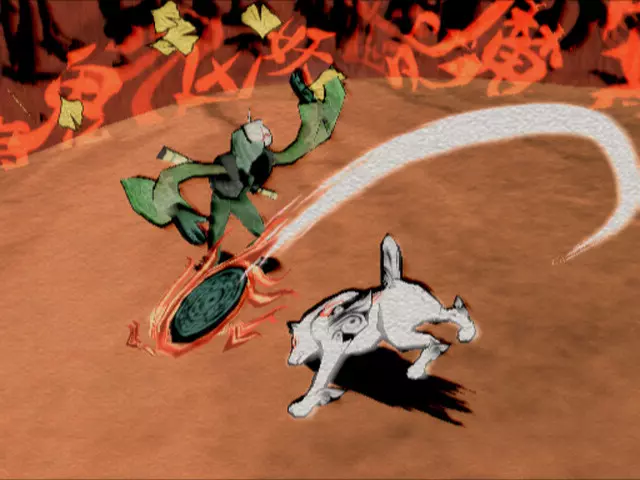

Ōkami tient dans un geste : geler l’image et peindre.

Le Celestial Brush coupe le temps ; on trace une ligne → un tronc se transforme en pont, un cercle → le soleil se lève, une entaille → l’ennemi est fendu, une spirale → la nature refleurit. La manette devient outil de calligraphie.

Le jeu tresse trois rythmes :

Exploration : villages, campagnes, cavernes, petites énigmes spatiales.

Combats : arènes stylisées où les patterns se lisent et se contrent au pinceau (trancher, encrer, éteindre, dessiner une bombe…).

Restauration : rendre la vie au décor (arbres, rivières, champs) pour obtenir routes, quêtes et gratitude des habitants.

La progression offre de nouveaux idéogrammes (les “techniques” du pinceau), et chaque pouvoir réécrit les lieux visités plus tôt. Ōkami n’empile pas des pouvoirs pour faire plus : il les emploie pour élargir le sens des mêmes espaces.

Direction artistique & musique — Sumi-e vivant, théâtre d’ombres, printemps éternel

Visuellement, c’est un manifeste. Lignes noires au contour, aplats de couleurs lavées, grain de papier de riz en surimpression, encres qui bavent juste ce qu’il faut : tout respire la peinture traditionnelle japonaise. Les effets (fleurs qui explosent, nuages brossés, pluie en hachures) ne sont pas des particules : ce sont des coups de pinceau.

La caméra prend le temps d’embrasser des panoramas, puis revient au ras du sol pour souligner un détail drôle ou émouvant. La musique, signée Masami Ueda, Hiroshi Yamaguchi, Rei Kondoh (et contributions d’Akari Kaida), alterne koto, shakuhachi, percussions et thèmes mémorables. Elle accompagne moins qu’elle consacre : chaque région a sa couleur, chaque retour du printemps a sa montée.

Les dessous de la production — Encrer la PS2 sans la briser

Pipeline “encre et papier” : Clover conçoit une chaîne de rendu qui projette un motif papier sur l’image, applique une détection de contours (ink outline) puis un léger “wash” simulant l’aquarelle. Pas de shaders modernes : du bricolage malin sur PS2, calé par zones pour ne pas écraser le framerate.

Celestial Brush : la pause dessin ouvre un buffer d’entrée où chaque trajectoire est simplifiée en idogramme reconnaissable (cercle, ligne, crochet, bombe). Le jeu corrige les tremblements et pardonne l’intention : l’outil est expressif avant d’être précis.

Hiérarchie des priorités : lisibilité avant tout. Les personnages gardent des silhouettes claires (coiffes, masques, postures) pour rester compréhensibles sous le filtre.

Réorientation artistique en plein dev : l’abandon du rendu pseudo-réaliste n’a pas seulement sauvé les ressources ; il a donné au projet son identité. Beaucoup d’assets ont été refaits pour “parler” sumi-e.

Portages et restauration : la version Wii (Ready at Dawn) exploitera le pointeur pour le pinceau ; l’édition HD PS3 (HexaDrive) puis Ōkami HD perfectionneront la netteté des traits et le framerate, confirmant que l’idée dépasse son contexte technique.

Clover, chant du cygne : malgré l’acclamation, les ventes PS2 restent modestes. Clover fermera en 2007. Une partie de l’équipe fondera PlatinumGames. L’héritage, lui, ne fermera jamais.

Réception critique et succès

La presse parle d’un chef-d’œuvre d’art direction. Les réserves portent surtout sur la longueur et quelques allers-retours. Mais le charme l’emporte : humour tendre, folklore généreux, mécaniques qui tiennent sur un geste. Ōkami rafle des prix (DA, musique, jeu d’aventure), séduit sur la durée grâce aux rééditions et devient un classique tardif.

Ce que dessine Ōkami ne s’efface pas