Les Origines du mythe (incontournables)

Jeu 1 - Devil May Cry - Jeu 2 - Final Fantasy X - Jeu 3 - Silent Hill 2 - Jeu 4 - Ico - Jeux 5 - Metal Gear Solid : Snake Eater

Titre du jeu

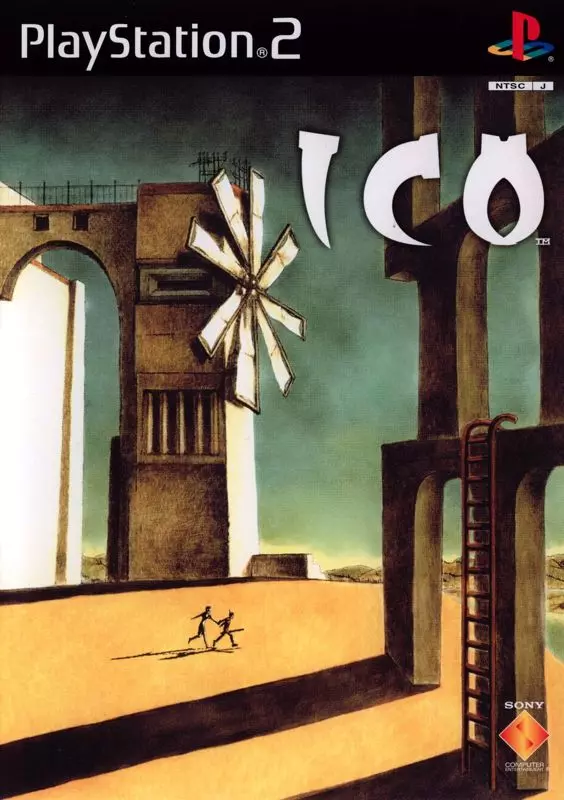

ICO — Le silence comme cri du cœur

Sorti en 2001 sur PlayStation 2, ICO n’a pas fait de bruit. Et c’est précisément ce qui le rend inoubliable. À une époque où la console de Sony célèbre la puissance, la vitesse et l’exubérance, ICO choisit le retrait. Pas de cinématiques tonitruantes, pas de combats spectaculaires, pas de narration sur-explicative. Juste un garçon, une fille, un château. Et une main tendue.

Vingt ans plus tard, ICO n’est pas un jeu que l’on rejoue. C’est un jeu dont on se souvient.

Genèse — Un jeu construit à partir d’un geste

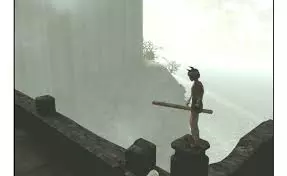

ICO est un enfant marqué par des cornes, signe de malédiction dans son village. Il est emmené dans un château immense, désert, où d’autres enfants comme lui ont été abandonnés. Là, il rencontre Yorda, enfermée dans une cage de pierre. Elle parle une langue inconnue, marche lentement, semble presque disparaître lorsqu’on la regarde trop longtemps.

ICO ne cherche pas à la sauver par bravoure. Il veut simplement ne pas être seul. Le château n’est pas un décor à explorer. C’est une prison dont on cherche à s’échapper, sans toujours comprendre pourquoi. La narration ne commente rien. Elle laisse place au silence, à l’observation, à l’attente. Les dialogues sont rares, mais chaque regard, chaque hésitation, chaque souffle porte plus de sens qu’une cinématique

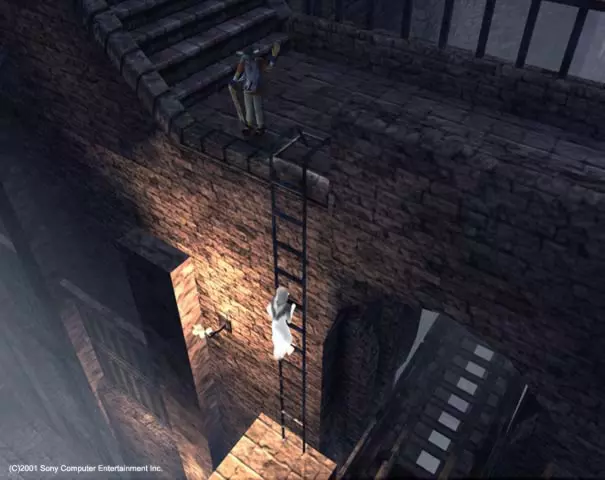

Tout repose sur une commande : maintenir la main de Yorda. Quand le joueur appuie, ICO la tire doucement. Quand il relâche, elle s’arrête, se perd, reste en arrière. Yorda n’est pas un PNJ à escorter. Elle est une présence fragile dont on devient responsable. Elle ne saute pas aussi loin. Elle grimpe moins vite. Elle se fatigue. Les combats sont brefs, brutaux, jamais glorieux. Les ombres cherchent à l’emporter dans un portail noir. Le joueur ne se bat pas pour survivre, mais pour ne pas être séparé. ICO ne teste pas l’habileté. Il teste l’attention.

ICO ne cherche pas à impressionner. Il cherche à faire ressentir. La lumière est pâle, diffuse, presque solaire mais jamais éclatante. Elle révèle autant qu’elle cache. Les salles sont immenses, disproportionnées, comme si les humains n’étaient pas censés y vivre.

La musique se fait rare. Elle n’apparaît que lorsque la fuite devient une nécessité. On ne retient pas les textures. On retient le vide, le vent, le souffle. Une esthétique qui influencera Journey, Rime, Brothers, The Last Guardian...

Comme dit plus haut, ICO est d’abord développé sur PS1. Trop limité. Tout est refait sur PS2. Pas de motion capture : l’équipe filme ses propres gestes et redessine chaque mouvement à la main. La lumière volumétrique étant impossible, Team ICO invente un système de voiles translucides pour simuler l’air.

Les voix des ombres ? Des murmures humains enregistrés dans des ventilateurs, puis ralentis. Le système de prise de main ? Physique, pas scripté. Le poids, la vitesse, l’élan influencent le mouvement.

Ueda résumera plus tard :

“Le jeu devait donner envie de protéger, pas d’attaquer.”

Réception — Trop tôt, trop subtil

À sa sortie, ICO est salué par la presse spécialisée : IGN lui donne 9,4, GameSpot 9,0, Metacritic affiche 90. Mais le public ne suit pas. Moins de 500 000 exemplaires vendus. le jeu est trop lent, trop étrange, trop silencieux.

Ce n’est que des années plus tard que le jeu est reconnu comme une œuvre fondatrice.

Aujourd’hui, ICO est étudié en écoles d’art, de game design, de cinéma interactif. Il a appris au jeu vidéo à respirer.

Héritage — Trois jeux, une signature

Team ICO poursuivra avec Shadow of the Colossus (2005) et The Last Guardian (2016). Trois jeux. Un thème central : la relation entre deux êtres qui n’ont que l’un l’autre. Ce n’est pas une formule. C’est une signature.

Note de la rédaction

Difficile de parler d'un titre auquel on a pas joué, Il en résulte un article générique et peu inspiré.

cela aurait été plus facile de faire le focus sur Shadow of the Collosus, mais il faut rendre à César, ce qui appartient à César, et a ICO ce qui lui revient: c'est un jeu qui a ouvert les possibilités en terme de game design, et c'était bien lui qui devait être en avant ajourd'hui