Semaine 1: Les Origines du mythe (incontournables)

Jeu 1 - Devil May Cry - Jeu 2 - Final Fantasy X - Jeu 3 - Silent Hill 2 - Jeu 4 - Ico - Jeux 5 - Metal Gear Solid : Snake Eater

Semaine 2: L’Âge d’or de la liberté (incontournables)

Jeu 1 - Shadow of the Colossus - Jeu 2 - Ōkami - Jeu 3 - God Of War II - Jeu 4 - Resident Evil 4 -jeu 5 - GTA San Andreas

Semaine 3 : Les Mondes cachés (hidden gems)

Jeu 1 - Primal - Jeu 2 - Kuon - jeu 3 - Ghosthunter - Jour 4 - Haunting Ground

Haunting Ground

Genèse - Capcom tente la fuite en avant

Au milieu des années 2000, pendant que Resident Evil 4 réinvente l’action horrifique, une autre équipe Capcom part à contre-courant : un survival de fuite, cadré serré, où l’on n’“abat” pas la menace — on la contourne. Présenté au TGS 2004 sous son nom japonais Demento, le projet choisit un cadre gothique (un château européen feutré) et une idée pivot : la survie à deux, une héroïne vulnérable et un chien à éduquer. Les bases seront posées très vite : trois antagonistes qui vous traquent tour à tour, un manoir labyrinthique, et une progression pensée en chapitres de chasse. Les dates tomberont au printemps 2005 (JP → EU → NA), avec un positionnement “niche” assumé

Univers & récit — Un château, un secret d’alchimie, trois traques

Fiona Belli, 18 ans, se réveille dans un donjon après un accident de voiture. Le château qui l’entoure n’est pas vide : Debilitas, géant infantile, Daniella, domestique brisée par l’envie, et Riccardo, maître des lieux, y tournent comme des prédateurs — avant que Lorenzo ne referme la boucle. Entre carrés de haies, cuisines carrelées, ateliers alchimiques et tours vitrées, on remonte un roman familial tordu : l’“azoth”, quintessence convoitée, fait de Fiona le réceptacle d’un projet d’immortalité. L’écriture joue la tristesse cruelle plutôt que le sursaut : chaque traque ressemble à une obsession mise en scène. (Antagonistes et trame générale confirmés par les dossiers officiels et synthèses.)

Gameplay - Stealth d’intérieur, panique gérable et un chien nommé Hewie

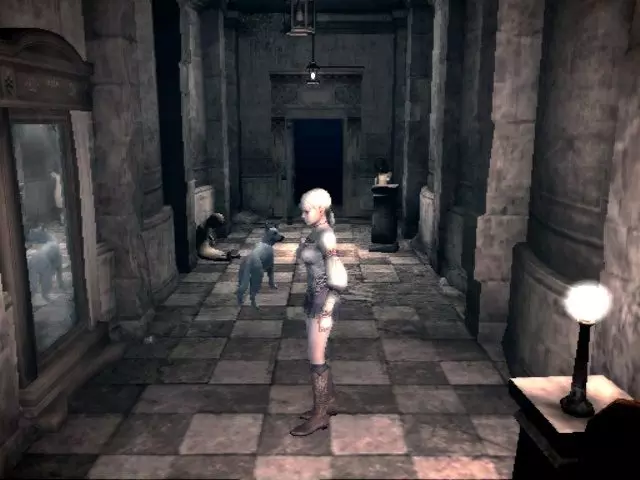

Sur le papier, Haunting Ground coche les codes du survival PS2 : esquiver, se cacher, gérer sa stamina, bidouiller deux-trois mécanismes et trouver la clé qui ouvre la prochaine aile. Mais le jeu se distingue par Hewie, berger blanc adopté dans la première heure. On dresse le chien, on le félicite ou on le rabat ; il piste, déterre, mord, fait diversion, et son obéissance évolue réellement selon votre façon de jouer. En pratique, chaque rencontre devient une chorégraphie à deux : attirer l’ennemi dans une cuisine pour que Hewie le plaque, claquer un verrou, se glisser sous un lit ou dans une armoire, reprendre son souffle.

La panique de Fiona n’est pas un gimmick : si vous forcez, l’écran tremble, le son sature, les commandes se brouillent — le corps lâche. À l’inverse, mettre Hewie en tête ouvre des raccourcis, débusque des “retaliation points” (lustres, fours, vitres) et transforme un endroit familier en piège. L’équilibre de difficulté n’est pas parfait, mais l’intention l’est : jouer la peur sans fusil à pompe. (Boucles de fuite, dressage et cachettes : mécaniques décrites dans docs et guides.)

Direction artistique & son — Vert-de-gris, laque craquelée, silences lourds

Visuellement, le château est domestique plus que baroque : nappes de poussière, cuivres ternis, boiseries usées, lumière de fin d’après-midi. La caméra semi-fixe cadre au ras des meubles, coupe les issues, isole Fiona dans l’embrasure d’une porte. Les antagonistes, eux, occupent tout l’espace — Debilitas sale et massif, Daniella diaphane et tranchante, Riccardo sec comme un scalpel.

Le son fait la moitié du travail : talons sur pierre, métal qui grince, souffles derrière une cloison, ritournelles lointaines. La bande originale (Seiko Kobuchi, Shinya Okada) privilégie les drones, les frottements de cordes, les respirations coupées : une musique qui opprime plus qu’elle n’illustre.

Les dessous - Un “coffret de traques” taillé pour la PS2

Plutôt que d’étirer un monde continu, Haunting Ground enferme tout dans un unique décor — le château — pensé comme un plateau modulable. Chaque acte change la “règle du lieu” en activant un traqueur différent, sans jamais recharger l’imaginaire : mêmes couloirs, nouvelles routines d’IA, nouvelles zones ouvertes, nouvelles issues condamnées. Techniquement, c’est ce qui permet à la PS2 de tenir : caméras semi-fixes pour cadrer serré et limiter le rendu, pièces communicantes qui servent de “sas” de streaming, éclairage ultra local (contre-jours, halos de lampe, fenêtres) pour diriger le regard et cacher ce qui n’a pas besoin d’être dessiné.

Le cœur du dispositif, c’est la relation système avec Hewie. Le chien n’est pas un script de suiveur : c’est un agent doté d’états (confiance, attention, peur) qui réagissent à tes ordres, à la violence reçue, à la proximité de l’ennemi. Plus la confiance monte, plus il ose initier (pister, débusquer) et tenir (mordre, maintenir) ; si tu l’engueules ou le laisses se faire malmener, il hésite, se replie, voire ignore un ordre crucial. Cette jauge comportementale recompose des scènes entières : une cuisine devient piège si Hewie accepte de plaquer Debilitas vers le four, une galerie vitrée devient guillotine si le chien te donne la seconde dont tu as besoin. Même certaines fins se jouent à ce lien.

Côté traque, chaque antagoniste s’appuie sur une machine à états simple mais lisible : écoute (bruit de pas, portes), patrouille, investigation, poursuite, perte de vue. Les hides (armoires, lits) sont temporaires, pas des safe rooms permanentes : reste trop longtemps, l’IA monte en suspicion et les fouille plus souvent ; fais tomber des objets, elle élargit son rayon de recherche. La panique de Fiona n’est pas cosmétique : elle perturbe la fenêtre d’entrée des commandes et réduit la précision des esquives — une manière économique mais efficace de matérialiser l’effroi sans effets lourds.

Enfin, la structure de distribution épouse ce design “coffret” : trois sorties en rafale (JP/EU/NA au printemps 2005) avec des ajustements de rythme et d’équilibrage mineurs, puis une remise en avant en “PS2 Classics” au Japon. Le résultat, c’est un survival économe et intentionnel : peu d’espaces, mais mille façons de les jouer ; peu de systèmes, mais assez de frottement entre eux pour que chaque traque ait sa personnalité.

Réception & trajectoire — Mitigé hier, culte aujourd’hui

La presse d’époque salue l’ambiance, tique sur la raideur de certains affrontements, et débarque autour d’un 67 Metacritic. Les ventes suivent cette tiédeur, d’autant que RE4 occupe l’espace la même année ; conséquence : le tirage occidental devient rare et la cote grimpe sur le marché rétro (PAL comme NTSC). Avec le temps, la communauté range Haunting Ground dans la catégorie “à redécouvrir” : pas un classique universel, mais un survival singulier qui tient par son duo et son décor.

Héritage — Le chien, la maison, la peur

Difficile de ne pas y voir un cousin de Clock Tower 3 (mêmes bases de fuite/traque), mais Haunting Ground marque surtout pour son compagnon canin : un co-protagoniste de gameplay, pas une escorte. On retrouvera des échos de ce pacte “vulnérable + allié” dans quantité de jeux modernes ; et l’idée d’une maison qui devient l’adversaire rejaillira bien au-delà de l’horreur.