Les Origines du mythe (incontournables)

Jeu 1 - Devil May Cry - Jeu 2 - Final Fantasy X - Jeu 3 - Silent Hill 2 - Jeu 4 - Ico - Jeux 5 - Metal Gear Solid : Snake Eater

Genèse : l’héritage de la peur

À la fin des années 90, Konami est au sommet. Le premier Silent Hill a surpris tout le monde sur PlayStation en 1999 : un survival psychologique plus dérangeant que horrifique, conçu comme une réponse à Resident Evil. Pour la suite, l’équipe interne baptisée Team Silent refuse de faire une simple suite directe.

Plutôt que de prolonger l’histoire d’Harry Mason, ils créent un récit entièrement autonome, centré sur un nouveau protagoniste et une horreur d’ordre intime.

Sous la direction de Masashi Tsuboyama (direction artistique), Hiroyuki Owaku (scénario), Takayoshi Sato (cinématiques) et Akira Yamaoka (sound design), le studio imagine Silent Hill 2 comme une descente dans la culpabilité, une étude de la dépression et du déni.

L’objectif n’est pas de faire peur, mais de troubler profondément.

Univers et narration : le cauchemar du deuil

James Sunderland reçoit une lettre. Elle vient de sa femme Mary.

Problème : Mary est morte depuis trois ans.

La lettre l’invite à la retrouver à Silent Hill, “notre lieu spécial”.

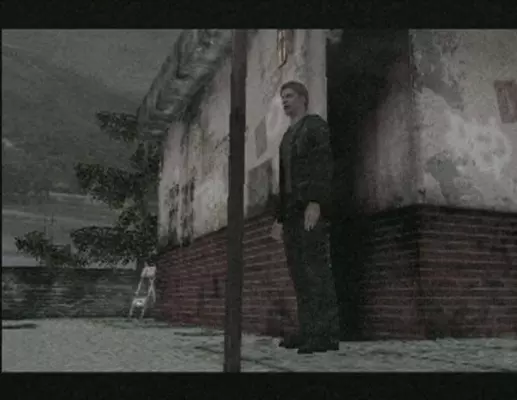

Tout commence au bord du lac Toluca. Le joueur marche seul, dans un silence oppressant, enveloppé de brume.

Le décor est familier mais déformé : la ville semble exister entre la réalité et le rêve, comme si elle absorbait les peurs et les désirs de ceux qui y entrent.

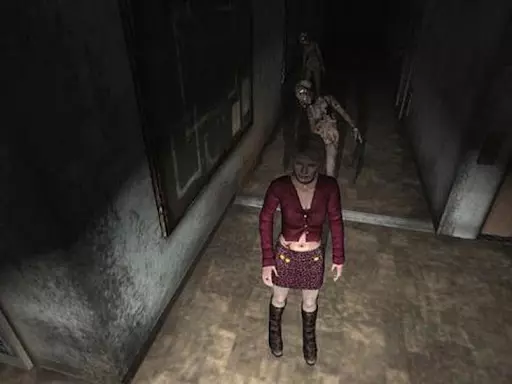

Au fil de son exploration, James croise d’autres âmes perdues :

➤ Maria, sosie sensuelle et provocante de sa femme, qui semble connaître ses secrets.

➤ Angela, jeune femme victime d’abus, prisonnière d’un enfer personnel.

➤ Eddie, homme instable rongé par la culpabilité.

Chaque rencontre reflète une facette du traumatisme de James. La ville devient un miroir : elle matérialise le refoulé.

Dans Silent Hill 2, les monstres ne viennent pas du dehors — ils naissent du dedans.

Gameplay : la lenteur comme angoisse

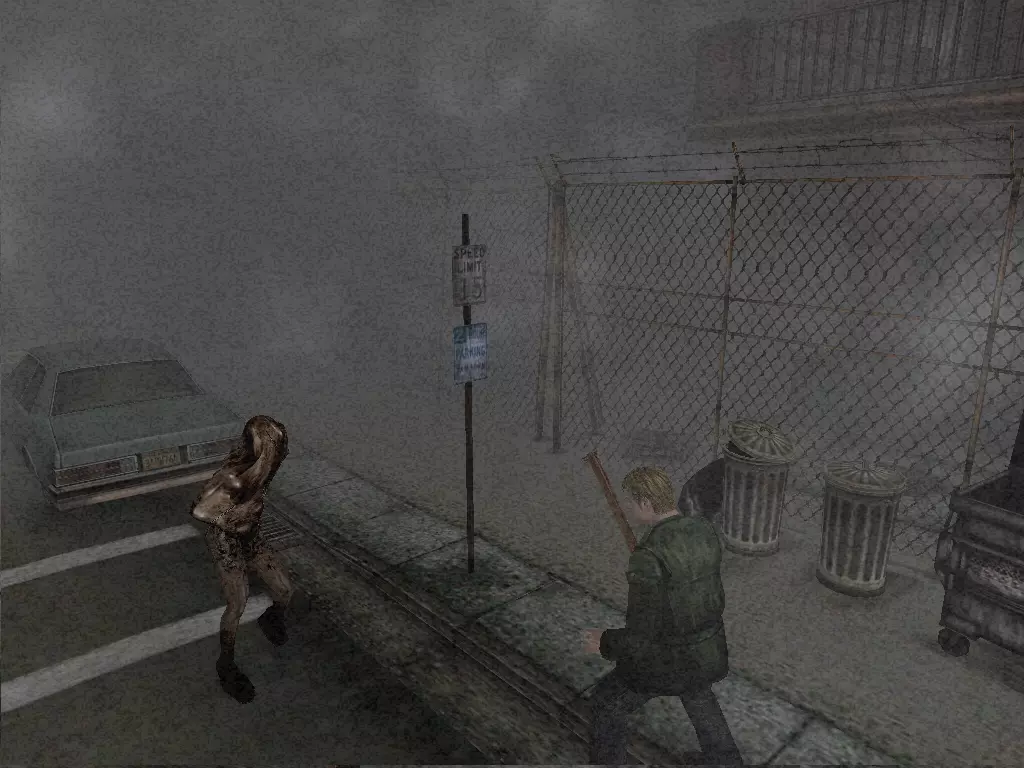

Silent Hill 2 reprend les fondations du premier épisode : exploration en caméra semi-fixe, combats lourds, gestion de la lumière et de la santé. Mais ici, la lenteur devient un choix de mise en scène.

James n’est pas un soldat : il frappe maladroitement, vise mal, respire fort. Le joueur ressent physiquement sa fragilité.

L’arsenal se résume à quelques armes (planche, pistolet, fusil) et à la lampe torche, véritable symbole du jeu. Elle ne sert pas qu’à voir, mais à créer la peur : tout ce qu’elle éclaire devient dangereux.

Les puzzles, souvent absurdes, jouent avec la logique du rêve : combinaisons impossibles, objets métaphoriques, symboles religieux.

Rien n’est gratuit : chaque objet a un double sens, souvent lié à la psychologie de James.

Direction artistique : l’esthétique du malaise

Visuellement, Silent Hill 2 reste l’un des jeux les plus marquants de la PS2.

Le moteur graphique, entièrement réécrit, gère un système dynamique de brouillard et d’éclairage volumétrique inédit sur console.

Chaque texture est volontairement sale, organique, “humide”. Le grain de l’image évoque celui d’une pellicule de film abîmée.

L’architecture de la ville s’inspire des banlieues industrielles de Pennsylvanie, photographiées par l’équipe artistique durant un voyage aux États-Unis.

Le brouillard, hérité de la contrainte technique PS1, devient ici une arme narrative : il cache la distance de rendu, mais sert aussi à brouiller les repères et à symboliser la confusion mentale.

Le bestiaire est une œuvre d’art à lui seul.

Le monstre Pyramid Head, création du designer Masahiro Ito, incarne la punition : silhouette lente, chef couvert, exécution ritualisée. Chaque monstre reflète un trauma de James — de la sexualité réprimée aux souvenirs de culpabilité.

La musique d’Akira Yamaoka oscille entre ambient industriel, mélodies mélancoliques et silences pesants. Les percussions métalliques et les drones synthétiques remplacent l’orchestre, transformant chaque pièce en espace sonore inquiétant.

Les dessous du développement – Quand le son précède la peur

La production de Silent Hill 2 démarre à la fin de 1999, à peine quelques mois après la sortie du premier opus. Team Silent est maintenu en petit comité : 32 personnes, réparties entre Tokyo et Osaka, dont une bonne partie de jeunes recrues sans expérience console. Konami leur donne carte blanche, à condition de livrer avant Noël 2001.

Dès le départ, le studio décide de rompre avec la logique du premier : il ne s’agit plus d’un jeu de monstres, mais d’une exploration psychologique. Chaque membre devient co-auteur ; les programmeurs écrivent autant que les scénaristes, les sound-designers participent à la mise en scène. « On ne voulait pas d’un chef, mais d’un chef-d’œuvre collectif », dira plus tard Akira Yamaoka.

Un moteur artisanal

La PS2, toute neuve, est une bête difficile à dompter. L’équipe réécrit entièrement le moteur graphique en C ; la machine n’a que 32 Mo de RAM, obligeant à ruser :

– le brouillard n’est pas un simple effet d’écran, mais un volume dynamique rendu image par image par le processeur principal ;

– l’éclairage de la lampe torche repose sur un halo calculé en post-process, projeté sur des cartes semi-transparentes ;

– les ombres sont “peintes” à la main, en doublant chaque modèle 3D avec une couche d’opacité variable.

Le moteur devait d’abord supporter 60 fps ; impossible. Team Silent choisit de bloquer le jeu à 30 fps stables et d’utiliser les ressources gagnées pour amplifier les effets de particules : poussière, fumée, gouttelettes, et ce brouillard organique qui avale tout.

Les visages de la douleur

Les cinématiques, dirigées par Takayoshi Sato, sont une prouesse technique. Sato réalise seul la majorité des séquences : modélisation, animation, lumière. Faute de pipeline d’animation faciale, il invente un système de morphing manuel : chaque expression est peinte frame par frame. Certaines séquences, comme la rencontre avec Maria, ont nécessité plus de 1 500 images retouchées individuellement.

Pour obtenir des expressions crédibles, il s’enregistre lui-même en vidéo, imitant chaque émotion de James. Konami refuse au départ de créditer son travail ; Sato menace de quitter le projet. Il obtiendra finalement un générique complet, rare pour l’époque.

Le son avant l’image

Akira Yamaoka compose la première piste du jeu – Theme of Laura – avant même que le scénario soit finalisé. Cette approche renverse la production : les musiques précèdent les environnements.

Plusieurs niveaux sont bâtis autour de morceaux déjà terminés, pour que rythme et ambiance dictent l’architecture.

Yamaoka travaille avec un enregistreur analogique, un vieux sampler Akai S-series et un dictaphone. Il superpose des sons concrets déformés : aspirateurs, respirations, marteaux-piqueurs ralentis.

Pour renforcer l’angoisse, il insère des fréquences basses proches des battements cardiaques (entre 19 et 21 Hz), imperceptibles mais physiquement ressenties.

L’équipe teste même la réaction des joueurs internes : certains disent avoir eu la nausée ou des palpitations après de longues sessions. Le concept est validé.

L’imaginaire collectif

Chaque créateur ajoute une couche symbolique. Masahiro Ito, designer des créatures, s’inspire des sculptures de Francis Bacon et du film Jacob’s Ladder. Les premiers prototypes de Pyramid Head étaient nus ; c’est Ito qui décide de lui mettre un casque pyramidal “pour que la honte ait une forme”.

Un autre concept, abandonné, montrait James prisonnier d’un immeuble vivant dont les murs palpitaient ; l’idée sera recyclée quatre ans plus tard dans Silent Hill 4: The Room.

Les développeurs surnomment leur moteur “Nerve”, parce qu’il devait “faire ressentir avant de montrer”.

Le mot deviendra leur mantra : Silent Hill n’est pas un jeu d’action, c’est une sensation.

Réception critique et commerciale

Silent Hill 2 sort en septembre 2001 au Japon, deux mois après Final Fantasy X.

Les critiques sont immédiatement fascinées :

- Famitsu 36/40

– GameSpot 9,0

– IGN 9,0

– Metacritic 89/100.

Les journalistes louent la narration adulte, la direction artistique et la profondeur émotionnelle. Certains critiquent les contrôles datés, mais reconnaissent que leur maladresse participe à la peur.

Le jeu s’écoule à plus d’un million d’exemplaires sur PS2, un succès modeste face aux géants du moment, mais colossal pour un titre aussi expérimental.

Une édition spéciale, Restless Dreams, sortira plus tard avec un scénario bonus, Born from a Wish, centré sur Maria.

Héritage et influence

Silent Hill 2 transcende le genre du survival horror.

Il n’est pas seulement effrayant : il est mélancolique, existentiel, psychanalytique.

Le jeu devient un cas d’école dans les universités de psychologie, de cinéma et de design narratif.

Son influence est colossale :

– Alan Wake, The Medium et Layers of Fear lui doivent tout.

– Pyramid Head devient une icône culturelle, apparaissant dans les films, comics et spin-offs.

– Le concept du “lieu qui juge l’âme” inspire des œuvres comme Control ou Signalis.

Même Hideo Kojima cite Silent Hill 2 comme l’un de ses “dix repères émotionnels”.

En 2022, Bloober Team annonce un remake officiel avec Konami, signe que ce traumatisme vidéoludique continue de hanter les générations.

Studio en lumière : Team Silent

Localisation : Tokyo, Japon

Effectif : ~35 développeurs

Directeurs : Masashi Tsuboyama (DA), Akira Yamaoka (audio), Hiroyuki Owaku (scénario), Takayoshi Sato (cinématiques), Masahiro Ito (design des créatures)

Jeux marquants :

Silent Hill (1999)

Silent Hill 2 (2001)

Silent Hill 3 (2003)

Silent Hill 4: The Room (2004)

Team Silent sera dissoute en 2005, laissant derrière elle un héritage immense. Ses anciens membres rejoindront Grasshopper Manufacture, Tango Gameworks, ou PlatinumGames, continuant d’irradier leur influence dans le jeu japonais contemporain.