Semain 2: L’Âge d’or de la liberté (incontournables)

Jeu 1 - Shadow of the Colossus - Jeu 2 - RE4 - Jeu 3 - God of War II - Jeu 4 - Okami - Jeu 5 - GTA SA

Genèse — De “NICO” au mythe moderne

Après ICO, Fumito Ueda et son noyau de créatifs veulent pousser plus loin leur “design par soustraction”. En 2002, un prototype interne circule sous le nom “NICO” (ICO + “Ni”, deux) : un cavalier, un monde ouvert austère, et une idée simple — concentrer le jeu sur des combats-puzzles contre des géants. Pas d’ennemis communs, pas de donjons, pas de villes. Juste des rencontres rares et mémorables.

Le projet est d’abord vu comme trop risqué : un action-aventure sans remplissage dans une industrie qui grossit chaque feature. Ueda tient bon. Sony soutient. L’équipe s’agrandit un peu, sans perdre sa méthode : tout ce qui ne sert pas l’intention tombe. L’intention ? Faire ressentir la beauté et le poids d’une promesse : sauver une vie, quel qu’en soit le prix.

Univers & récit — Une prière chevauchée

Un jeune homme, Wander, traverse un pont interminable vers la Terre Interdite. Sur sa monture Agro, il apporte le corps sans vie de Mono. Une voix, Dormin, consent à un marché : abattre seize colosses éparpillés sur ce territoire sacré et, en échange, espérer le retour de la jeune femme.

Le monde n’explique rien. Il accueille. Des plaines balayées par le vent, des canyons, des lacs immobiles, des ruines qui semblent appartenir à une civilisation dont il ne reste que l’écho. Chaque départ du sanctuaire ressemble à un acte de foi ; chaque retour, à une confession.

Le récit tient dans les silences : la solitude de Wander, la fidélité d’Agro, l’ambiguïté de Dormin. Plus on progresse, plus la victoire a mauvais goût. La fin n’est pas un twist : c’est la facture.

Gameplay — Le boss rush comme puzzle moral

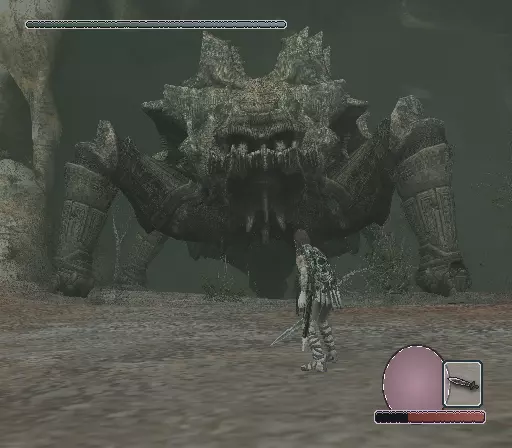

Shadow of the Colossus réduit l’aventure à des duels. Chacun des seize géants est un niveau vivant : il faut d’abord le comprendre, puis l’atteindre, enfin le vaincre. L’arc indique une piste, l’épée reflète la lumière vers la faiblesse, mais rien n’est donné.

On commence par lire le terrain — profiter d’un promontoire, provoquer une charge ou un plongeon, grimper une aile ou se glisser hors d’un rayon — puis vient la prise, s’agripper à la fourrure, à la pierre ou aux lianes en surveillant l’endurance, avant d’ouvrir la fenêtre : encaisser le balancement et le roulis pour gagner, mètre après mètre, jusqu’au glyphe.

Le jeu est dur parce qu’il est physique : on sent le vent, le poids, l’élan, la fatigue. Et quand le colosse s’effondre, l’euphorie se mélange vite à un pincement. On ne “dégomme” pas des boss : on défait des formes anciennes qui semblaient à leur place.

Le monde entre les combats n’est pas un “hub” à remplir : c’est le temps nécessaire pour croire encore à ce qu’on fait. Trouver la route, écouter le souffle du cheval, se perdre un peu, regarder la lumière bouger — le jeu fait de ces interstices son second langage.

Direction artistique & musique — Monumental, mais humain

La DA refuse la surcharge. Palette poussière, pierre, herbe, ciel. Des architectures cyclopéennes, mais jamais démonstratives. Les colosses ne sont pas des “monstres” : ce sont des créatures-paysages — pierre, poils, mousse, plaques métalliques — d’une beauté mélancolique.

La caméra s’éloigne souvent pour rabougrir Wander dans l’immensité, puis se rapproche, saccadée, quand le géant tente de le décrocher. C’est une mise en scène qui respire et qui tremble.

La musique de Kow Otani sait se taire. Elle surgit rarement, mais juste : cordes tendues, cuivres retenus, chœurs qui portent la tragédie sans en faire trop. Le thème de victoire n’en est pas un : c’est une litanie qui sonne déjà comme un regret.

Les dessous de la production — Faire tenir seize miracles dans 32 Mo

Pour faire tenir un monde ouvert et seize géants articulés dans la mémoire famélique de la PS2, l’équipe conçoit un streaming par zones : le terrain, les colosses et même certains réglages de caméra sont alimentés au fil du galop, comme si l’espace se tissait devant Agro. La “fourrure” n’est pas un vrai tissu simulé ; ce sont des armatures simplifiées et des textures dynamiques qui ondulent juste assez pour donner du mouvement tout en restant suffisamment “rigides” pour ne pas briser la grimpette. Les colosses, eux, déplacent une masse crédible : leur squelette animé entraîne de petites cascades d’inertie qui secouent Wander avec cohérence, sans ces raccourcis d’animation qui trichent quand l’IA change brusquement de cap. Même Agro échappe aux automatismes : le cheval a son propre poids, ses hésitations, ses refus, sa trajectoire légèrement indépendante, obligeant à composer avec lui plutôt qu’à le conduire comme un simple véhicule. Pour tenir la charge, Team ICO accepte un framerate parfois bas et l’enveloppe d’un léger motion blur et d’un bloom quasi “HDR” qui sculptent la matière et installent ce voile onirique devenu signature. Beaucoup de colosses imaginés tomberont en route — une araignée, un phénix, des variantes volantes, un serpent d’eau alternatif — non par manque d’idées, mais par honnêteté de design : mieux vaut seize rencontres nettes que diluer l’intention dans l’abondance. Tout le level design repose enfin sur une intuition simple et rare : penser chaque géant comme un terrain mobile. On trace d’abord la “route” de Wander sur une charpente neutre, puis on transpose cette route sur le corps animé ; c’est de là que vient cette sensation unique de puzzle en mouvement, où la géographie respire, résiste et, parfois, vous rejette.

Réception critique et succès

La presse salue un jeu “vide” qui refuse le vide : peu d’éléments, mais tous nécessaires.

IGN, GameSpot, Famitsu — les notes varient, l’accord est net : c’est une œuvre majeure, inclassable. Les critiques pointent le framerate instable, mais reconnaissent que la vision domine.

Commercialement, la trajectoire est lente et longue : un démarrage discret, une réputation qui enfle, des rééditions, puis un remaster PS3 (Ico & SotC Collection) et un remake PS4 par Bluepoint qui confirment l’aura du titre.

Héritage

Shadow of the Colossus a appris à toute une génération que le spectaculaire n’a pas besoin d’être bruyant. Il a influencé des œuvres qui n’ont rien d’“Ueda-like” : la verticalité intense d’Uncharted 2 (train, bâtiment), la grammaire de boss-puzzles de Zelda: Breath of the Wild, la mélancolie contemplative de Journey, jusqu’aux duels chorégraphiés de Elden Ring où l’espace est le combat.

Surtout, il a rappelé que le jeu vidéo peut parler de responsabilité. Tu lances la flèche, tu sautes, tu plantes l’épée, tu vois la lumière s’éteindre — et le jeu te laisse avec ce que tu as fait.