Univers : la cellule, la dette, et le gouffre en dessous

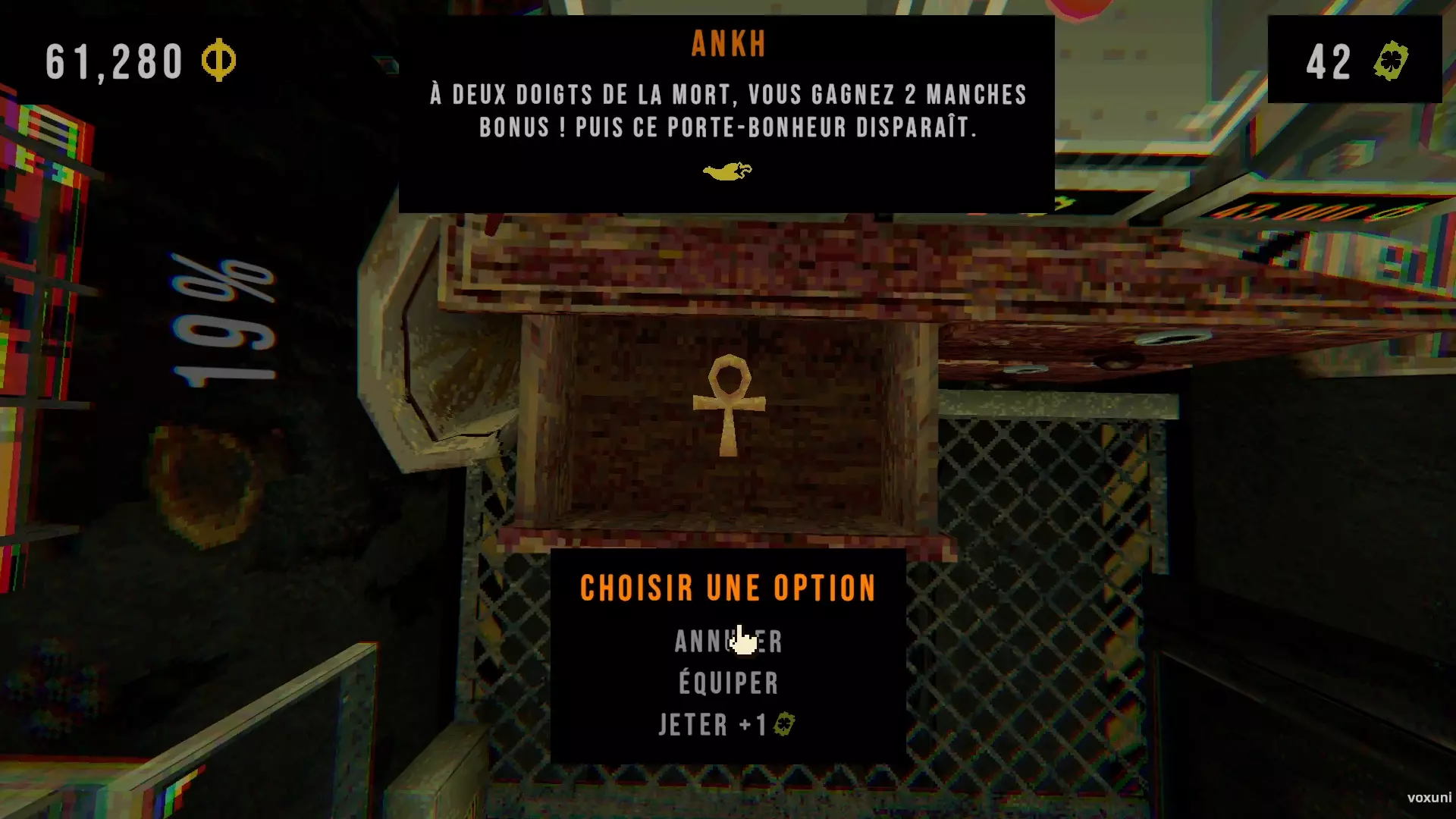

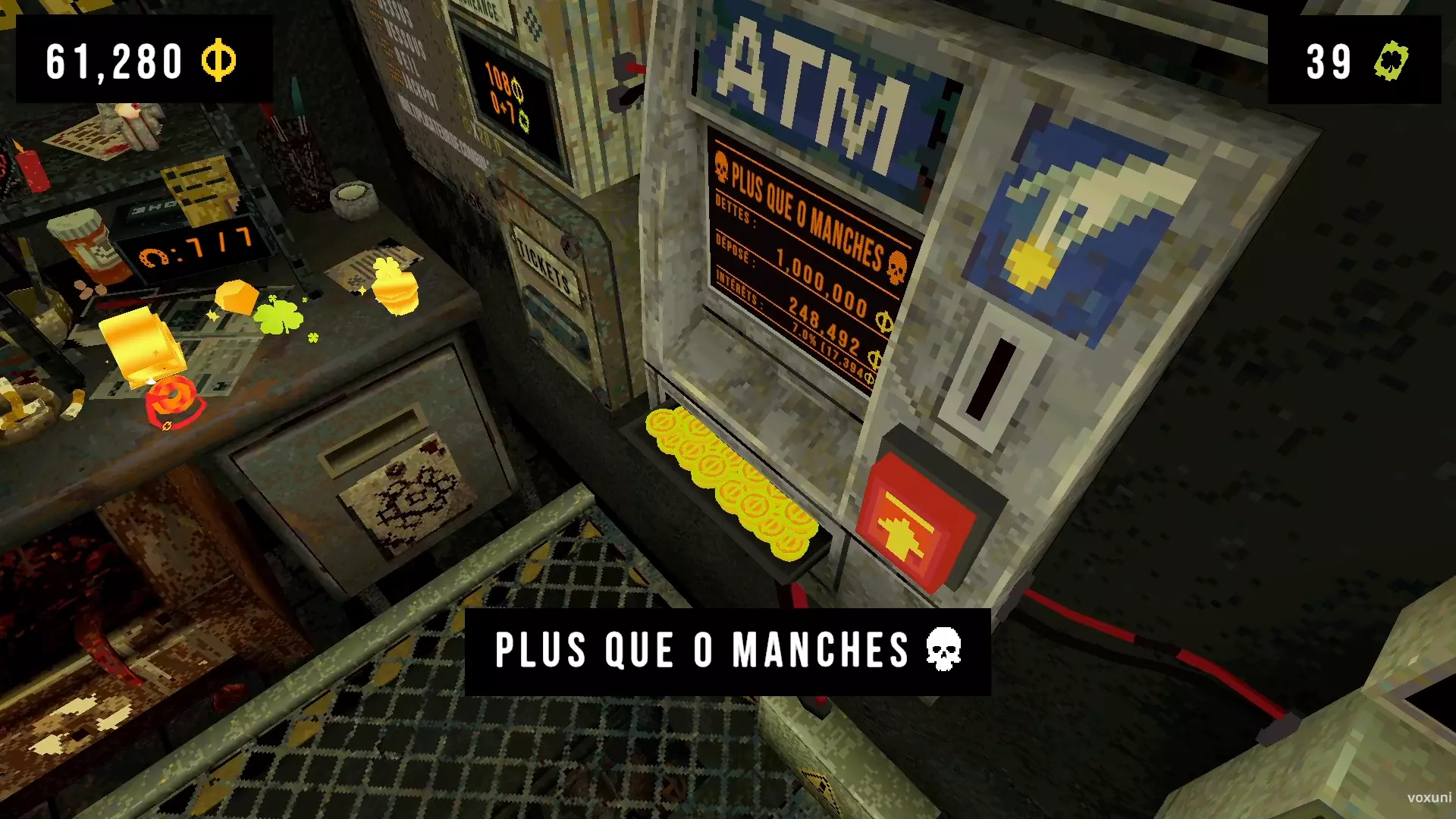

CloverPit enferme le joueur dans un espace minuscule : une pièce crasseuse, quelques objets, un ATM et, trônant au centre, la machine à sous. La mise en scène est simple, presque minimaliste, mais fonctionne bien : éclairage sale, textures volontairement rugueuses, messages inquiétants, chiffres rouges qui s’affolent. On est quelque part entre la cave de tripot illégal et le purgatoire industriel.

La force du jeu, c’est de ne jamais faire disparaître complètement ce décor. Même quand on se concentre sur les symboles colorés de la machine, le regard finit toujours par accrocher un mur moisi, une flaque, une porte close. L’idée est claire : la machine n’est pas un mini-jeu abstrait, c’est le cœur d’un piège qui se resserre.

La thématique est elle aussi bien posée : il n’est jamais vraiment question de “gagner”, mais de rembourser, encore et encore, une dette qui gonfle à chaque palier. Le vocabulaire choisi, les montants demandés, les intérêts qui s’ajoutent créent un malaise très assumé. CloverPit ne cherche pas à glorifier le casino : il montre plutôt la logique tordue d’un système qui t’invite à rejouer pour ne pas tomber plus bas.

Gameplay : quand la machine décide plus que le joueur

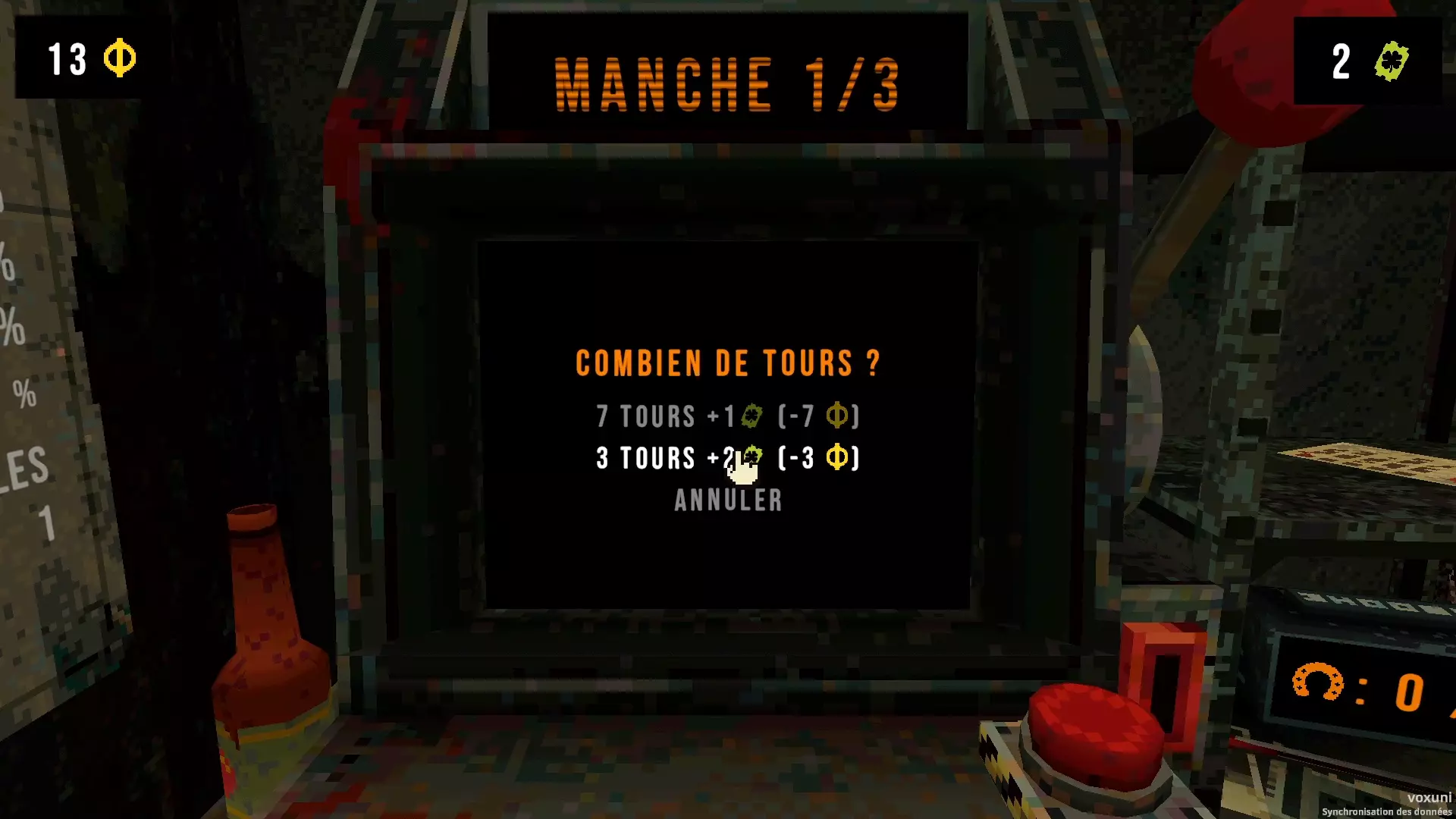

La boucle de base est d’une simplicité assumée :

➤ on ajuste quelques bonus,

➤ on tire la manette,

➤ on regarde le résultat,

➤ on recommence jusqu’au prochain palier de dette.

Très vite, cette boucle donne cependant l’impression que la machine a plus de prise que le joueur. Il existe bien une couche de stratégie – choisir quels bonus acheter, quelles synergies viser, à quel moment prendre un risque ou sécuriser – mais, en pratique, une grande partie de l’expérience consiste à attendre que la série de tirages bascule enfin du bon côté.

Avec le temps, la progression a tendance à se heurter à un même palier intermédiaire : les bonus s’empilent, les ajustements se multiplient, sans que la sensation de contrôle augmente vraiment. Puis survient le run “idéal”, celui où les bons objets tombent au bon moment, où les multiplicateurs s’alignent et où les paliers suivants sont franchis presque mécaniquement. Le jeu délivre alors un vrai pic de satisfaction… qui met aussi en lumière sa limite : plus qu’une montée en maîtrise, on a le sentiment d’avoir enfin bénéficié de la configuration favorable.

CloverPit flirte ainsi avec la logique de certains idle games : on met en route un moteur de gains, puis on observe le compteur grimper. Quand la courbe de difficulté s’emballe et que les montants exigés deviennent démesurés, la moindre mauvaise série suffit à faire s’effondrer un run bien parti. À ce stade, la boucle montre ses coutures : la redondance des actions et le poids de l’aléatoire prennent le dessus, au risque de faire disparaître l’envie de relancer.

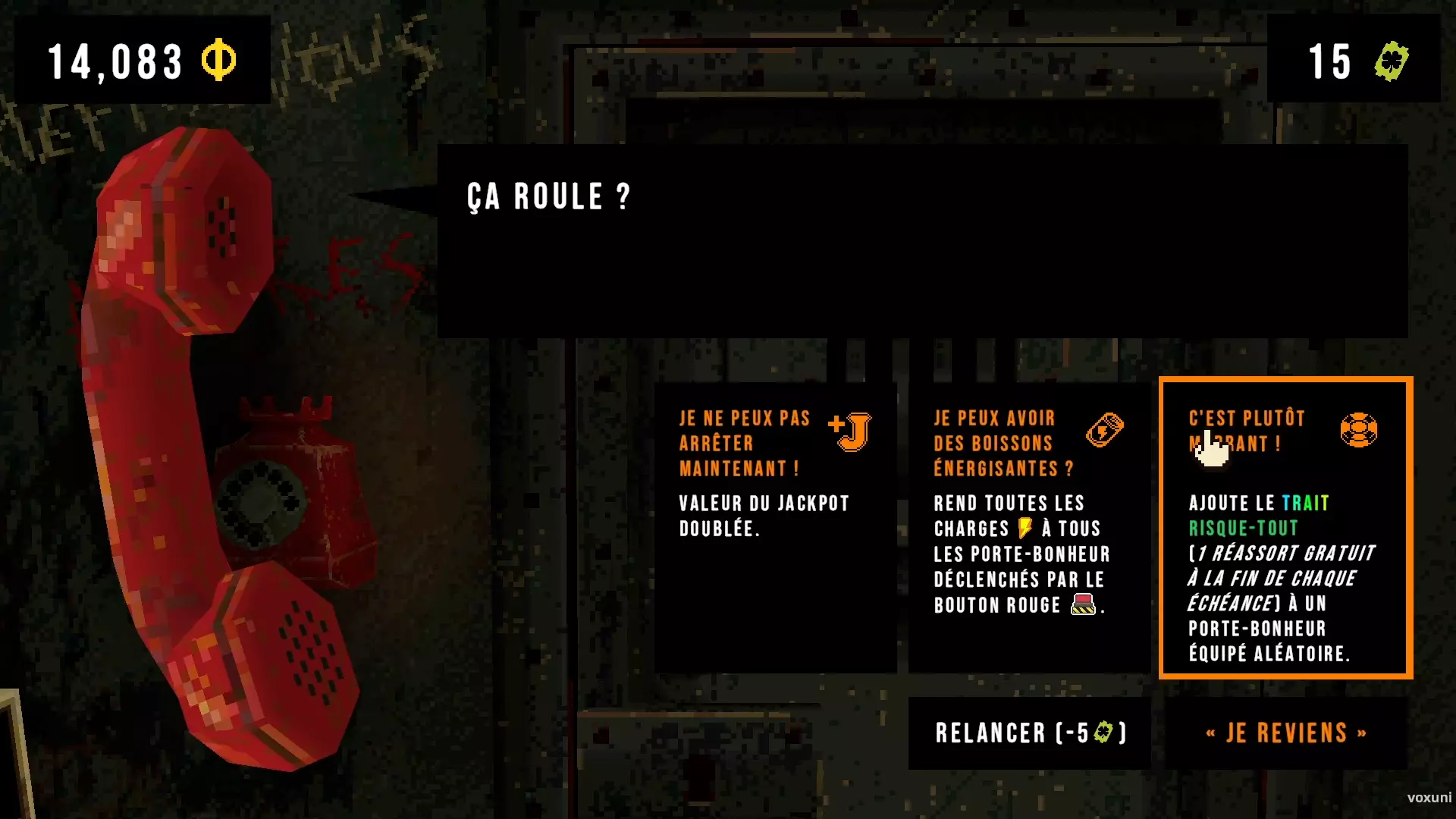

Sur le papier, CloverPit aligne pourtant les gages de profondeur :

➤ un nombre très généreux de bonus et d’objets,

➤ des modificateurs de run,

➤ des fins multiples,

➤ une progression méta qui débloque de nouveaux éléments.

Le problème tient moins à la quantité qu’à la structure de ces systèmes. Beaucoup de bonus semblent exister pour alimenter la variété apparente, sans toujours trouver leur place dans des stratégies lisibles. Certains builds ultra puissants reposent sur quelques synergies bien précises, et le reste sert surtout de remplissage.

Résultat : au bout de plusieurs heures, plusieurs dizaines de runs et un palier 10 atteint, on a le sentiment d’avoir “fait le tour”. Oui, il reste des combinaisons exotiques à découvrir, des variantes à essayer, des fins à cocher… mais la boucle principale, elle, ne change plus. On continue de tirer la manette, d’acheter un bonus, de payer une dette : même structure, mêmes micro-décisions, même rythme.

La durée de vie théorique est donc largement suffisante pour le prix demandé, surtout si l’on accroche au principe de “run pour le run”. En pratique, il y a de grandes chances que beaucoup de joueurs s’arrêtent au moment où la redondance devient trop visible – typiquement après un premier gros échec à un palier avancé.

Nouveau titre

Techniquement, CloverPit fait ce qu’on attend de lui sans chercher l’esbroufe. Le jeu repose sur une direction artistique cohérente plutôt que sur de gros effets spectaculaires : environnement low-poly crasseux, éclairages sales, cellule étroite qui garde en permanence ce sentiment d’enfermement. La machine à sous, elle, est nette et lisible, les symboles colorés ressortent bien et les informations essentielles – dettes à rembourser, gains, intérêts – restent claires à l’écran. Côté son, les bruitages de rouleaux et de pièces font le travail, l’ambiance sonore installe une tension sourde sans envahir l’espace, au prix de quelques motifs qui finissent par tourner en boucle, mais restent en phase avec la répétitivité assumée du gameplay.

L’ergonomie suit la même logique d’efficacité sobre : menus simples, navigation fluide entre la machine, l’ATM et les différents points d’interaction de la cellule, aucune lourdeur particulière à signaler. Là où le bât blesse, c’est moins sur la prise en main immédiate que sur la lisibilité en profondeur. CloverPit explique correctement les bases, mais laisse beaucoup de subtilités dans l’ombre : certains bonus ne sont pas détaillés autant qu’ils le devraient, la manière dont les synergies s’empilent reste parfois opaque, et la courbe de difficulté des paliers peut paraître brutalement abrupte si l’on ne tombe pas rapidement sur un build efficace. On a alors le sentiment de tâtonner, de tester des combinaisons sans toujours comprendre pourquoi certaines fonctionnent soudain beaucoup mieux que d’autres.

Paradoxalement, l’idée d’une machine à sous “conceptuellement simple” se heurte donc à un manque de pédagogie sur ce qui fait vraiment la richesse du système. Les joueuses et joueurs qui aiment décortiquer un jeu par eux-mêmes, en fouillant, en observant, y trouveront matière à s’accrocher. Ceux qui attendent une montée en puissance plus guidée risquent de décrocher avant d’avoir mis la main sur une synergie vraiment satisfaisante. Le fait que CloverPit soit inclus dans un abonnement comme le Game Pass joue clairement en sa faveur : l’accès est immédiat, le risque financier nul, ce qui en fait un candidat idéal pour une soirée de curiosité. Mais cette même facilité d’accès renforce aussi son côté consommable : une fois le concept apprivoisé et ses limites perçues, on referme la cellule sans forcément ressentir le besoin d’y revenir.

Points forts

➤ Concept fort : la dette comme boss final, dans une cellule crasseuse très marquée.

➤ Boucle de jeu immédiatement compréhensible, runs courts et faciles à enchaîner.

➤ Moments de pure satisfaction quand une synergie se met en place et fait sauter un palier.

➤ Direction artistique cohérente, ambiance oppressante sans en faire trop.

➤ Rapport prix/contenu honnête, d’autant plus avec la disponibilité en abonnement.

Points faibles

➤ Sentiment de passivité : on observe souvent la machine plus qu’on ne sent la maîtrise du système.

➤ Hasard très présent, frustrant quand une mauvaise série ruine un run pourtant bien engagé.

➤ Profondeur limitée : impression d’avoir “tout vu” en moins d’une dizaine d’heures de jeu réel.

➤ Boucle très répétitive, sans renouvellement suffisant de la mise en scène ou des objectifs.

➤ Onboarding et lisibilité des synergies perfectibles, qui risquent de perdre une partie du public.

Verdict

CloverPit est un jeu à concept : une machine à sous piégée dans une cellule infernale, une dette qui gonfle, une avalanche de bonus à combiner pour survivre un palier de plus. Quand tout s’aligne, le résultat est indéniablement efficace. On ressent la montée de tension, l’excitation du tirage gagnant, le plaisir de briser un plafond de verre qui nous résistait depuis plusieurs runs.

Mais cette efficacité se paye cher en redondance. Une fois passé le choc de la découverte, la structure ne se renouvelle plus, la part de hasard prend le dessus, et la capacité du jeu à donner envie de “repartir pour une dernière” s’effrite. On finit par voir CloverPit comme un cookie clicker maquillé en roguelite horrifique : fascinant un temps, puis mécanique, puis optionnel.

On retient un titre qui montre un vrai potentiel, mais s’enferme dans une redondance trop marquée pour s’imposer durablement dans le paysage du roguelite. Ceux qui apprécient les expériences très centrées sur l’aléatoire et les builds exotiques y trouveront probablement leur compte. Les autres auront surtout l’impression d’avoir tiré la manette une fois de trop.